让闪电更加耀亮 ——回望高君宇和他的故居

发布时间:2025-03-04 15:31:28 人气:266 来源:

中华民族的母亲河——黄河的第二大支流汾河,从山西宁武发源,由北向南昼夜不息,像一条银色的锻带,滚滚奔流,滋润着两岸广袤的土地,哺育着两岸勤劳淳朴的人民。当她流进吕梁山腹地的娄烦县(原属静乐县)时,稍稍向东拐了个弯。在这个拐弯处的东岸,一片肥沃田地的尽头,横亘着一座海拔1378米的山峰,山顶上有一处建于北宋的烽火台,是当时人民为抗击外敌入侵修筑的,至今屹立在那里,远远就能看见。所以人们就把这座山叫做“烽岭山”,后来被慢慢误写为“峰岭山”。在峰岭山底下有一个村庄,人们就把它叫做“峰岭底”。公元十九世纪末,在风起云涌的反帝反封建的革命运动中,峰岭底村出了一位中国共产党早期的革命活动家,党的创始人、早期领导人之一,他的名字就是——高君宇。

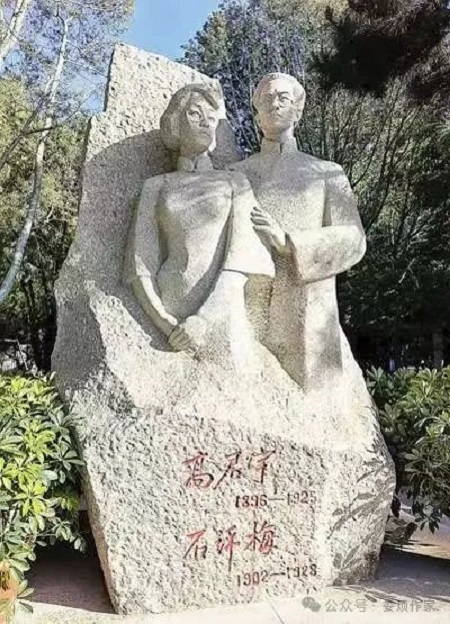

高君宇原名高尚德,1896年10月22日,出生于我的家乡山西娄烦县静游镇峰岭底村。高君宇于1916年考入北京大学;求学期间,正逢1917年俄国十月革命,在其影响下,跟随李大钊最早在中国传播马克思主义;他是“五四运动”的主要领导人之一,1919年“五四”运动中,是他和许德珩、匡互生等学生代表率先冲进赵家楼痛打卖国贼;1920年4月他就与李大钊开始筹备成立北京共产主义小组,同年11月当选为北京地区首任社会主义青年团书记;他是建党初期全国最早的五十多位党员之一,也是山西省第一位共产党员。1922年7月在党的“二大”上当选为中央执行委员。大革命时期,他曾经担任孙中山的秘书,为促成第一次国共合作做出了重大贡献;他也是周恩来和邓颖超热忱的红娘,为两人传书递信;他是山西党团组织的创建者,1921年和1924年曾两次返晋,开天辟地在山西建立了共产党和社会主义青年团;他与民国四大才女之一的石评梅金坚玉洁的生死之恋的爱情故事广为流传,感动过无数的人们。他为共产主义事业积劳成疾,于1925年3月英年早逝,年仅29岁。他短暂的一生恰如他“我是宝剑,我是火花,我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅忽”的铮铮誓言。

1965年,我还在上小学五年级时,在学校的图书室见到了一本《山西革命英烈传》,书中介绍了刘胡兰、续范亭、贺昌、张叔平、尹灵芝等几十位山西籍革命英烈的故事。而第一篇介绍的第一位英烈就是高君宇。

以后多少年来,让我引以为骄傲的是,在中华民族深受苦难的时候,我的家乡能有这样一位英雄挺身而出,与他的战友一道去挽救国家的危亡,去拯救劳苦的同胞,在黑暗的夜空里留下了一道耀亮的火花。我也感到欣慰和愉悦的是,我与高君宇是同饮着汾河水成长,我们的生命和躯体同是汾河母亲的乳汁所造就。

从读到《山西革命英烈传》的那时起,我就萌生了一个想法——我是高君宇的同乡,我有得天独厚的条件能了解一些高君宇的事迹,我不仅要学习高君宇的精神,我还要向更多的人传播高君宇的故事,以“夸耀”我故乡的荣光,来弘扬我们党的优良传统。

1982年,我在娄烦县委组织部当干事。有一段时间是为1949年10月建国前夕参加革命工作的老干部办理离休手续。有一天,我的好友,在县人事局工作的李俊怀带来一位身材魁梧,两眼炯炯有神的老者。他头发花白,虽然不戴眼镜,但看上去也是温文尔雅,很有学问。李俊怀告诉我,这位是他的亲戚,就是革命先驱高君宇的胞弟高全德,符合离休条件来办理离休手续。我听了当时就激动不已。

这是多么难得的机会!多么难以谋面的老人!我一定要把握佳机,实现我早日的梦想。高全德老人1928年考入山西无线电学校,毕业后在太原国军部队从事无线电工作,曾经担任过上校技术股长。1949年4月太原解放时参加了革命工作,后来担任过静乐县文教局第一副局长和娄烦县政协委员。他于建国前参加革命工作,符合离休条件,我为老人办理好离休手续后,利用这个机会与老人长长交谈了一次。向他了解了一些高君宇的往事,得到了不少珍贵的资料。老人告诉我,他们家原籍是陕西米脂,先祖是明末清初高迎祥、李自成起义军将领高迎祥,起义失败后为逃避满清政府追杀逃来山西娄烦,来娄烦后他家祖辈还有过拾重金而不昧的家风佳话,被载入清代的《静乐县志》。他四兄弟中,高君宇是老二,他是老三,生于1906年,比高君宇晚10岁。他在北京宏达学院上学时,曾随高君宇到北京大学旁听,1925年高君宇病危时,他与石评梅共同在医院陪侍。高君宇逝世后,因党组织不便公开露面,由中共北方区委出资,以他的名义,在北京陶然亭为高君宇买了墓地。所以墓碑上就刻着“吾兄高君宇之墓”几个字。建墓穴和立碑的钱都是石评梅岀的,但她不让告诉党组织,因为组织当时很困难。

1984年,娄烦来了一个为高君宇制作记录片的摄制组,他们带来了很多翔实的文字史料、珍贵的历史影像图片,最新采访各地相关人物的片段,在本地又进行了实地的采访和制作。他们还请一些和高君宇一起工作生活过的当时仍然健在的老革命家为高君宇题了词。彭真、薄一波、许德珩等开国元勋都题了。彭真委员长还题写了“高君宇纪念馆”馆名,希望日后设立高君宇纪念馆时所用。这部专题片比较准确地概括了高君宇短暂而又璀璨的一生。

我当时很羡慕和向往他们专门研究高君宇的工作,心想,如果有一天寻觅、研究、宣传高君宇等革命英烈的事迹,也能成为我的本职和专业,那该多开心啊!,它不仅能让我的工作和人生更添价值和意义,也能让我的生活更加充满喜悦和自豪。1993 年春天,我的愿望终于实现了,县委组织部决定担任县卫生局副局长的我,调任县史志办公室主任。史志办的职责是,研究编写我县党的历史、地方史并编纂地方志。搜集整理高君宇以及党和人民军队在娄烦的历史自然是我的本职工作和任务。上任伊始,我就把进一步挖掘高君宇事迹的史料和为抗日烈士建造陵园这些工作放在重要位置。

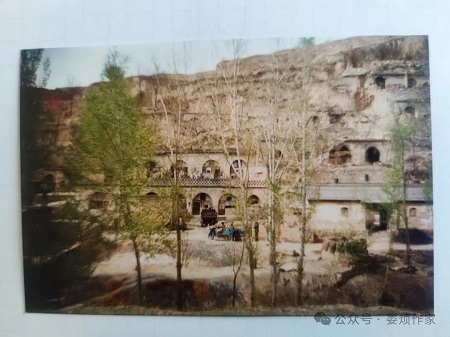

高君宇故居,就坐落在我县峰岭底村的高家崖。依山而建,坐北朝南,以窑洞为主,兼有椽檩平房,共有房窑70余间(眼)。原先很是气派,皆为碧瓦朱檐和古式隔扇门窗,体现出晋西北农村特有的建筑风貌,一直被当地人称为“高家大院”。大院始建于晚清道光至咸丰年间(1821——1861年)高君宇祖父时,除了住宅,还有药店、油坊、粉坊、酿酒坊、做醋的作坊等等,另有一处小花园。整个大院又分为东上院、东下院、中院、南院、西院和花园共六座院落,占地面积约5000平方米,建筑面积约1500平方米。中院分为上下两层,每层东西侧原来都有厢房。中院下层是一排整洁的窑洞,东数第一孔内设置了一个砖砌楼梯可达二层平台,第二孔便是高君宇的出生处。东上院和东下院以长工住宅和作坊为主。高君宇小时候经常跑到这里来听老长工讲述“梁山好汉”、“李闯王”、“太平天国”的故事。

娄烦是革命老区,1945年就解放了。1947年,以陈伯达为团长的中央工作团来这里进行土地改革试点,搞的有一些扩大化,高君宇家也被划为地主,6座院落的70多间房窑大部分都分给了群众,前后住了十多户人家,家禽耕畜,风里雨里,人嘶马叫,成了真正的大杂院,几乎面目全非了。到1993年四十七年过去,我们再看的时候,高家大院已经年久失修,令人痛心地破败了。大院的大门、中院院门、中院上下层的4套厢房,上层窑洞前的出檐卷棚,都因年久失修已经全部被拆掉毁掉。其他院子里所有房窑大部分已是砖凋瓦裂,破烂不堪,几近濒临坍塌损毁了。

这里是高君宇的出生地和16岁以前一直成长和生活的地方,他奔走革命后还几次回乡在这里住过。因此,这是一处值得许许多多人们向往、追寻、瞻仰和纪念的地方,又是一处非常珍贵的近现代重要遗迹和革命文物。

我到史志办后,因为当时县里没有旅游部门,县领导就经常派我去给前来参观的人们讲解介绍情况。上世纪九十年代初,前来参观的人们已经不少了,一拨又一拨的。有风度翩翩的领导干部,有文质彬彬的文史学者,有精观细察的文物专家,还有朝气蓬勃崇尚红色文化的青年学子等等。在高君宇出生和从小生活过的故居现场,我将我所知道的高君宇事迹和一个个故事尽情地向他们讲述,让他们在身临其境中更加认识、了解和熟悉这位杰出的人物。他们在对高君宇敬仰、感动和赞叹的同时,面对如此破烂、凋零和还在持续破败,濒临消失的故居,又在我面前表现出无比惋惜和痛心,甚至发出一声声怅然的叹息声。他们异口同声地对我说:一定要加强对高君宇故居的保护和维修,要申请上级有关部门修复故居的原貌,要按照彭真委员长的题词建立“高君宇纪念馆”,让更多的人们来这里瞻仰高君宇的事迹,学习高君宇的精神。何止是这些参观者,作为与高君宇同乡的十多万多娄烦人民,更是这样想,也更有这样的愿望呀!然而,当时的娄烦是一个国家级贫困县,财政收入勉强能发出工资。好多群众的医疗、教育、住房等民生困难,甚至一些人的温饱还急需解决,怎么办?修复高君宇故居,建立高君宇纪念馆,只能求助于上级,求助于党,因为高君宇是全党早期的领导人,高君宇的精神是党和国家的宝贵财富。

1994年4月初的一天,县委常委,县委办公室主任杨秉同志通知我去他办公室,我去后见他旁边坐着一位身穿黑色中山装、黑色宽边眼镜后面是一双明亮的眼睛,面带笑容三十岁左右的文化青年。杨秉主任向我介绍他说:“这位是新华社记者鄯宝红老师,你把高君宇故居的现状向他介绍一下,请他写个报道引起上级领导对修复高君宇故居的重视。”面对这位国家主流媒体的记者,兴奋与激动顿时涌上我的心头,我们不仅向他介绍了高君宇和故居的现状,还特别建议,后年即1996年10月是高君宇诞辰100周年,如果在这之前能修好他的故居,意义将更加重大。

两个多月后,7月底的一天,省委党史研究室来了两位负责人,县里的领导让我陪同他们去考察高君宇故居,他们见到我的第一句话就说:“你就是李国成同志?你向新华社反映修缮高君宇故居的事,新华社登在专供中央领导同志看的内参(《国内动态清样》)上了,省领导指示我们来了解一下情况。”接着他们给了我这份文件的复印件。我一看题目是《山西一些党史工作者呼吁修缮高君宇故居》。文中介绍了高君宇故居目前的状况,最后写到“娄烦县党史研究室主任李国成认为,1996年是高君宇诞辰100周年,纪念这样一位英烈,是对后人进行革命传统教育很好的教材。高君宇故居具有很好的历史价值,急需采取措施加以保护和修缮。”文件最后的落款是“记者鄯宝红。”省委党史研究室的领导临走时对我说:“修缮高君宇故居已经得到省委领导的关注,先将这里的文物级别提高,就更有利于上级来修缮,按照高君宇同志的地位和贡献,完全应该提高。”果然,过了半年,即1995年1月,山西省人民政府就发文公布高君宇故居为“省级重点文物保护单位”。

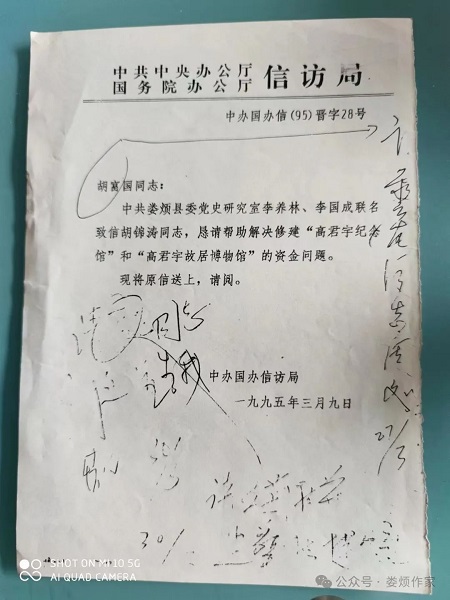

时间一天天过去,距离高君宇诞辰100周年的日子越来越近,我的心窝仿佛是向着1996年10月22日这个坐标为高君宇故居在与风驰而过的时光赛跑,修缮的工作还没有下文。正当我心急火燎的时候,又见到一份权威文件的规定,为党的领导人建立纪念设施必须经过党中央的批准,并需经县委报市委,市委报省委,省委报中央逐级上报。我当时这样想:即使每级领导同志能有足够的时间关心到此事,又有积极的热情去上报此事,那什么时候才能报到中央?中央批准以后剩下的时间还能不能如期修复呢?况且修缮的资金还没有着落。我只是一名普通的共产党员,我能发挥什么作用呢?此时我想到了党章。党章规定党员有下列权利:“向党的上级组织直至中央提出请求,申诉和控告,并要求有关组织给予负责的答复。”我不是为个人的私事,是为了党的事业,为党的一位早期领导人修故居,以教育更多的人更加热爱我们的党。我何不利用党章赋予党员的权利,给党中央写个请求,以推动此事的实现呢?于是我起草了一份致当时的中央政治局胡常委的信,在信中简单介绍了高君宇的生平后,恳请在纪念高君宇诞辰100周年之前批准修复高君宇故居和纪念馆,并解决修缮经费。信写好后,我想再联系几位党员与我联名上报,联系了好几位都有这样那样的顾虑。当我联系到主持县政协工作的副主席中共党员李养林时,他说:“这是党员的正当权利,也是为公的好事,把我的名字加上。”于是我把他的名字加在我前面,以中共娄烦县委党史研究室工作人员的名义将信寄到中共中央办公厅。信发出去没多久,中共中央办公厅和国务院办公厅的信访局就把我们的信以“中办国办信(95)晋字28号文件”的形式批转给了山西省委主要领导。

省委领导接到批文后非常重视,立即批转太原市委书记阅处,太原市委副书记具体承办这项工作。看来我们致党中央的建议信对修复高君宇故居和纪念馆还真的起到了积极的推动作用。在这期间,杨秉同志由县委常委、县委办公室主任改任县委常委,宣传部长。也是从这一年开始,国家文化部负责包扶国家级贫困县娄烦,每年都要派一名处级干部来娄烦挂职副书记或者副县长。第一位来娄烦挂职的是社会文化司处长孙振宇,他挂职为县委副书记。在孙振宇副书记的帮助下,娄烦县委宣传部杨秉部长将修复高君宇故居的申请逐级上报市委、省委宣传部,最终报到中央宣传部正式批准,在山西省太原市娄烦县修复高君宇故居。

从1996年2月起,修复高君宇故居的工作就紧锣密鼓地开始了。先是太原市文物局派出的古建筑专家来制定修复方案和绘制建筑图纸,接着山西省文物局派来的古建筑工程公司也进驻到烽岭底村开始施工,太原市委李副书记每隔几天就来工地现场一次,具体指导修缮工作。最忙碌的还是县委宣传部长杨秉同志,他几乎每天都要驱车来一次高君宇故居,协调各方面的工作,动员原住户搬出并重新安置他们的住处。我当时的任务是,搜集整理高君宇的事迹资料,布置高君宇的图片展览和文字说明,撰写讲解词等全部文字工作。

我跟随杨秉部长到峰岭底村调研时,村里在高君宇时代生活过见过高君宇的老人还有几位,他们向我们讲了不少高君宇的故事。1996年从县城到峰岭底的道路还很难走,要经过多处悬崖峭壁上弯弯曲曲的危险路段,进村后到故居所在的高家崖沟里的路更难行,车轮经常陷入坑坑洼洼的泥坑里很难再开出来。

我随杨秉部长还到位于太原大营盘的太原师范学院宿舍,多次走访过高君宇的过继子高丕存老师,他高高的个子,清瘦的脸型很像高君宇,他不仅向我们讲了不少他们家祖辈以来鲜为人知的往事和有关高君宇的事迹,还提供了他的爷爷、奶奶、姑姑即高君宇的父亲高配天,母亲赵娥则、妹妹高志娴等亲人的照片。现在高君宇纪念馆和故居展出的这些照片就是那时候高培存老师给我提供的。

1996年春天,高君宇的四弟高宣德先生从台湾高雄来太原探亲,住在太原天龙大厦巷里他儿子高迺存家里。这是两岸通航后他第三次回乡探亲,我闻讯后与史志办的同事张宪平一起去拜访这位来自海峡彼岸的老先生。他虽然八十三岁高龄,但身体依然高大魁梧,精神矍铄,也很健谈。他比高君宇小十七岁,高君宇逝世时才十三岁。后来石评梅经常与他书信往来,称他为四弟。老人还给我们讲了,1936年3月,徐海东、程子华率红军十五军团东征路过娄烦时,误将他家当成土豪,分给穷人不少财物。后来知道是党的领导人高君宇的家后,立即派兵站岗保卫高家大院,并让穷人把分出去的东西再还回来,但他母亲赵娥则深明大义,说不要还了,尚德在的时候就经常把家里的财物送给乡亲们,如果尚德还在也要让给了乡亲们。

高君宇还在少年时,父母给他包办过一次婚姻,高君宇为了自己与女方的婚姻自由,反对并解除了这桩婚事,但详细情节人们很少知道。在修复高君宇故居的日子里,我得知时任娄烦县计划生育办公室主任的李继先女士是高君宇原配夫人李寒心的亲侄女,就专门采访了她。李继先详细地向我介绍了她的家族背景,她的姑姑嫁到高家和高君宇解除婚姻的过程。我以此为材料写了一篇《高君宇反对封建包办婚姻》的文章,后来发表在《文史精华》杂志和《山西日报》《太原日报》上。

1996年8月,因工作需要我离开县史志办公室,到县委宣传部任副部长兼县文联主席。当年10月,修复高君宇故居的第一期工程完毕,主要就是院子的主体部分——中院的上下两院,文化部还赠送了一尊高君宇的全身铜像,安置在下院的正中。我承担的高君宇事迹图片展览,文字说明和撰写讲解词的任务也全部完成,我写的讲解词还登在了全国社会科学核心期刊《文物世界》等刊物上。我还受命撰写了《高君宇故居修复碑记》,还加了碑铭:

“一代伟人高君宇,宝剑火花震环宇。诞辰百年复故居,垂示国人爱中华。”

这一年的10月28日,国家文化部和中共山西省委共同举办的“纪念高君宇诞辰100周年暨高君宇故居修复剪彩仪式”在娄烦县峰岭底村高君宇故居隆重举行。文化部和省市领导出席。这一天阳光格外灿烂,红旗迎风招展,扩音器里革命乐曲响彻云霄,娄烦多名党员干部和群众也踊跃前来参会,一时间原本偏僻的山村人山人海。山头上,房顶上、谷场上甚至是大树上都聚满和攀立着前来参观的人。新华社、中央电视台和《人民日报》等国家媒体及省市的记者都来了。我代表娄烦县委宣传部与县党史部门接受了多家记者的采访。

剪彩仪式结束后,高君宇故居正式对外开放,当时没有专门机构和工作人员,可把我累坏了。每隔几天,有时甚至是几乎每天我都要到故居去为参观和纪念的人讲解服务。这样一直到了1998年年底,宣传部我的其他工作和任务也很多,很繁重,我们就将峰岭底学校的史锦明老师借调过来,接替了我在高君宇故居的这些工作。

2001年7月转眼就要到了,我们党要隆重纪念建党八十周年。我突然想到,能不能把高君宇的事迹拍成一部电视剧来向党的80岁生日献礼呢?我的想法得到了宣传部其他领导的支持,并决定请知名剧作家太原市文联主席梁枫编剧。

为了编好剧本,我陪同梁枫老师在娄烦进行了几天的采风,向她提供了不少高君宇的故事,为了表达高君宇和石评梅的爱情,电视剧定名为《生死之恋》。由著名的演员王学兵和郭柯宇分别饰演高君宇和石评梅。在拍摄过程中摄制组还专门来娄烦高君宇故居实地拍戏取景。这部电视剧于2002年7月同时在中央电视台电视剧频道和太原电视台首播。作为“历史顾问”,我的名字在剧末演职人员名单中也占有一席之地。2003年这部电视剧获得了中国电视剧最高奖“飞天奖”的中篇一等奖,郭柯宇获得了“飞天奖”的女演员提名奖。

2001年初,我担任了县文物旅游局长,负责包括高君宇故居在内全县文物保护与发展旅游工作。2009年我退休前专门给县编制委员会打报告,建议设立“高君宇纪念馆”专门机构。

在我退休以后的日子里,有更多的人们参与了保护修缮高君宇故居的工作,并新建了高君宇纪念馆,他们进行了更大的努力,付出了更多的艰辛,也取得了更高的成就。如今高君宇故居和高君宇纪念馆更加完善,已经成为全国爱国主义教育基地,全国重点文物保护单位和全省国防教育基地。如今高君宇纪念馆的专门机构成立了,从村边公路通往故居的水泥护栏道路也畅通了。

当我看到一辆接一辆的旅游大巴车满载着参观故居和纪念馆的人们,从全省各地、全国各地一批又一批川流不息的涌来娄烦这个偏僻小山沟的时候,当我看到一个个朝气蓬勃的年轻一代讲解员用标准流利的普通话呼唤着高君宇的名字,向人们介绍高君宇的事迹讲述高君宇故事的时候,倏然间我领悟到当年我们呼吁建议修缮高君宇故居的那些往事,到今天的意义竟然是如此的重大和深远;当我看到这一幕幕激动人心的场面时,我又猛然地想起高君宇刚离世时他的女友石评梅那仰天长啸的呼唤声——

“你是否在崇峻的山峰,

你是否在浓森的树林,

这时候,

君宇——君宇,

你听——

谁在呼唤你!”

是的,在高君宇走后近一百年的今天,还有成千上万的人们前来高君宇的故居呼唤高君宇,纪念高君宇,学习高君宇。“名声若日月,功绩如天地!”高君宇与他的战友们开创的振兴中华的伟大事业,永远后继有人!

作者:李国成 写于2024年3月28日

作者介绍

李国成,中国民间文艺家协会会员,山西省作家协会会员,太原市作家协会理事,娄烦县作家协会名誉主席,出版《娄烦史话》《娄烦红色记忆》《古国沧桑话西游》等著作,在《党史文汇》《文物世界》《文史精华》《山西日报》《山西政协报》《太原日报》《山西作家》《都市》《躬耕》等报刊发表大量作品。